Appel à conférenciers en vue du colloque 2024 de l’AAPQ

- 4 avril 2024

- Actualités du domaine

- Appels & concours

Assemblée générale annuelle et cocktail-réseautage à Montréal – invitation

- 22 mars 2024

- Événement

Cocktail réseautage à Québec – invitation

- 26 février 2024

- Événement

Nos enjeux

Nous relevons les défis de l’aménagement durable

Sensibles aux enjeux de biodiversité, de résilience aux changements climatiques, de patrimoine culturel et naturel, et soucieux de créer des espaces à échelle humaine permettant notamment une mobilité active et durable, les architectes paysagistes interviennent à des échelles diverses dans les sphères publiques et privées et contribuent activement au développement de communautés plus humaines, conviviales et durables.

Grands prix du Design 2020

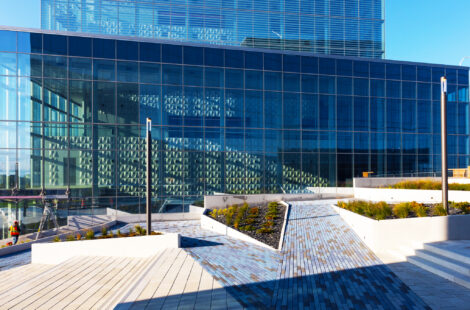

COMPLEXE DES SCIENCES

- Montréal

Prix nationaux de design urbain 2020

BOULES ROSES ET 18 NUANCES DE GAI

- Montréal

Concours d’aménagement paysager de l’APPQ 2020

DEUXIÈME SOUFFLE

- Montréal

Exposition : Notre montagne. Mémoires du mont royal.

- 20 juin au 31 août 2024

- Exposition